「無人攀登的山峰,未能流連的國度。」

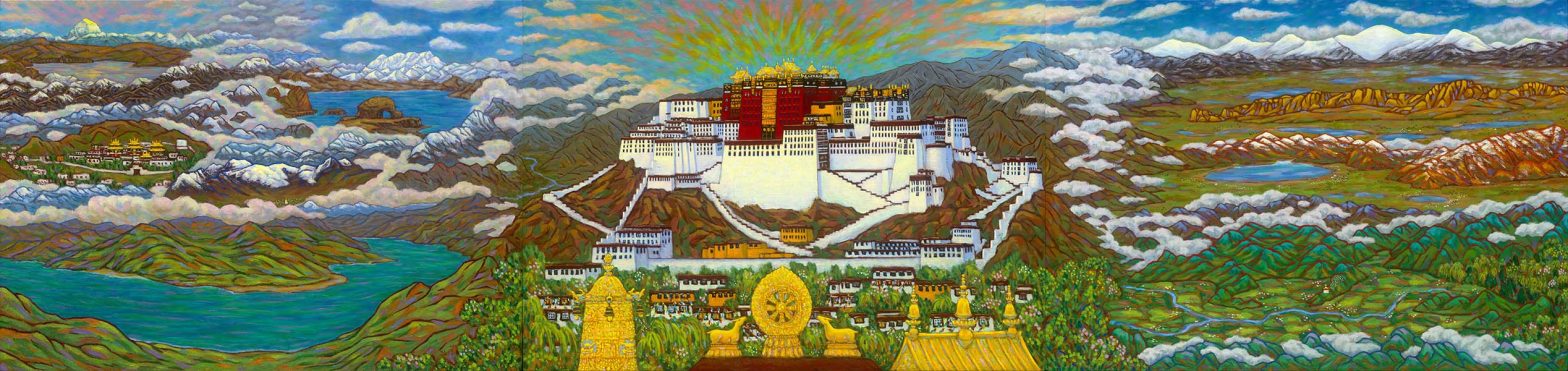

永遠的香巴拉,布面油畫,80×340公分(三聯作),2019

2017年夏天,我跟隨姊姊,參加由成大建築系學長們所組織、為期一週的西藏旅行團,一了十數年來的宿願。既然團員主要是建築師,藏傳佛教廟宇建築自是觀光重點,也被戲稱為進香團;基於安全考量,行程安排盡量不挑戰體能,故自號「屋頂散步小組」——屋頂者,世界屋脊也。團員在成都集合,搭機前往拉薩,停留兩天參觀布達拉宮、大昭寺,遊逛八廓街;然後乘車至拉薩南邊的山南地區,參觀雍布拉康和桑耶寺;接著西行至羊湖和卡若拉冰川,再往日喀則參觀札什倫布寺;從日喀則乘火車回拉薩住一晚,隔天再經青藏鐵路到西寧。不過,由於行程緊湊、各個景點遊客滿滿,仍免不了走馬看花之憾。

其實這趟旅程,是我第三次踏上青康藏高原,只不過前兩回僅至青海及四川的藏族自治區,未曾進入西藏。十九歲那年夏末,我跟隨長輩們自組的旅行團,首度登上世界屋脊;從西寧到藏族自治區的夏河、若爾蓋、九寨溝,最後由成都離開。在青藏高原上乘車一整天,看不到盡頭的公路上,只有我們一輛旅遊中巴,踽踽獨行,引得老鷹好奇飛近探看;如此開闊荒涼、又如此美麗且生機勃勃的高原,從此令我魂牽夢縈。我並不是一個熱衷旅行的人,許多眾人追捧的觀光勝地,我覺得一輩子去過一次就可以了,甚至不去也無所謂;但偏偏這考驗體能的青藏高原例外,遇上好機會我就要回去。2005年,正值我體能巔峰時期,遇上機會跟著朋友、登山好手們組成的小團,前進阿尼瑪卿轉山之旅;每日紮營拔營,親臨冰川前緣,體驗飛雪冰雹瞬息降臨、天晴又燦爛開滿鮮花的夏季草原,永難忘懷的「痛並快樂著」神奇經歷。匆匆十二年過,青春小鳥一去不復返的我,只能屋頂散步了;即便如此,依然無法止住我再次相會·的念想。

青藏高原上與自然美景齊名的,便是根深蒂固的藏傳佛教信仰,及其所創造出之花開遍地般的富麗堂皇寺院;而所有名剎之最,自然是政教中心的布達拉宮。也許是天生反骨吧,不論在神佛基督聖人造像前,我從未興起膜拜的衝動,行禮合十純粹出於尊重;然而在我眼裡,布達拉宮的建築外型本身,比任何佛像更加法相莊嚴。我素性不喜過度裝飾,布達拉宮內部鋪天蓋地、令人眼花撩亂的壁畫和裝飾品,其實沒法引起我的感動,反倒視覺疲勞居多;建築外部頂上雖然金碧輝煌,但是由於整座建築量體極為巨大,雪白加上朱紅的牆面佔比超過九成,那些金光閃閃的部分,成為恰到好處的裝飾,產生盛大高貴、莊嚴華美的視覺形象,完全沒有繁複瑣碎之感,稱之為美學奇蹟亦不為過。因此,我的「藏地光譜」系列創作中,尺幅最大的作品必定以布達拉宮為主角;王不能獨自存在,理應被其精神力量來源的土地人民簇擁著,大作的畫面基本架構於是確立。

這件大作我命名為《永遠的香巴拉》,引用佛國淨土香巴拉的典故;形制則採取三幅畫布橫向拼接,畫面高度80公分,總寬340公分。至於為何是這個奇特的尺寸?因為用的是幾年前,某回商業競圖失利留下的預先準備材料——畫布尺寸乃是按照業主場地牆面設定製作的。業主重視藝術家名氣甚於創作內容,我的失利實屬非戰之罪;自認當初提案的構圖挺好,雖然案子沒拿到,本打算依原先構想畫出來,照樣是件好作品。可惜世事不盡如人意,無論我怎麼反覆修改畫面,就是過不了自己這關,索性將其擱置;而我的習性,未完成的作品一旦被擱置超過一年,基本上只剩轉世投胎的命運——被新畫面覆蓋過去。於是,《永遠的香巴拉》構想出爐之時,便註定其畫面下有著靠X光才能發現的秘密,是以表層不規則起伏較多。話又說回來,如此神聖的題材,為何我不考慮給它一個嶄新無瑕的開始?這得歸因於我的健康問題——呼吸道過敏的程度,已經讓我不宜從事大尺幅油畫創作;以世上最輝煌的建築,做為我最後大作的主題,感覺格外豪氣;如果我另訂新畫布,原本未完成的昂貴材料不免浪費掉,這又與我的節儉性格相衝突。所以,就讓這神秘的國度,隱藏著它前世的秘密,來到今生,不也挺合適的麼。根據我多年從業經驗,畫布也有自己的命運,有它想要成為的樣子,呵呵。

《永遠的香巴拉》完成圖,雄踞紅山頂上的布達拉宮佔了幾乎整張中央畫布,山腳下的前景,則為大昭寺屋頂的雙鹿法輪和金頂裝飾。把大昭寺屋頂放在畫面最下方,理由其一是要把這座重點寺廟囊括進來,其二則是,實地站在雙鹿法輪後方,可以遙望布達拉宮。右幅畫布,下方為雍布拉康所在的山南地區,其上則為青藏鐵路沿線風光集錦;左幅畫布下方大湖是羊卓雍措(羊湖),緊鄰其上為卡若拉冰川,冰川左側是札什倫布寺,右上方為納木措、聖象天門和念青唐古拉山,畫面最左上角則是岡仁波齊峰和瑪旁雍措。西藏三大聖湖我畫面上全包了,但我們實際只去過羊湖;把另兩組湖山弄進來,乃是為區域代表性的完整,以及作為日後參訪的希望。

在此解釋一下畫面各個主要元素的設定細節。我沒有採用一般人偏好的正立面來表現布達拉宮,而選擇四分之三側面,是因為從這個角度觀察一立體結構物(包括人像),能夠得到最多訊息。但事實上,現場的拍照點不論遠近,皆無法取得完全相同的角度,我必須比對多張不同角度的照片(包括書本和網路搜尋),推測出布達拉宮四分之三側面應有的模樣,然後用我專擅的油畫技法,精準呈現其立體感——全程徒手,不用尺規。布達拉宮背後實際是座高山,但我為強調主角「至高無上」的地位,故使金頂突出於後山稜線之上。金頂上方的放射狀彩色光暈,當然是虛構的,意在表明我作品主題是「香巴拉」,而西藏並非香巴拉——現實不等於理想,我只是用純化的現實來寄託理想,一如既往。大昭寺屋頂與布達拉宮之間的建築群,算是八廓街意象,自然也是排除所有不協調的現代建築,「淨化」的結果。

右幅畫布下方中央,如指甲蓋大小的建築,便是西藏最早的宮殿、後改為寺廟的雍布拉康。我另外製作的小幅油畫《雍布拉康變相》,相當具體地描繪了建築物正立面,所以這邊就點到為止。據說雍布拉康所在的山系,形如母鹿,宮殿就座落於鹿腿上;我資質駑鈍,現場看不出山形如何像母鹿;不過既然畫面採用高空鳥瞰圖的形式,就按自己想像,將前後參差群峰堆砌成橫臥的母鹿,後小腿放上雍布拉康。山南地區往東,可通往號稱小江南的林芝,我用茂密樹林來代表。畫面中上部的青藏鐵路沿線風光集錦,並非依照特定地點的方位排列,單純以我印象最深的幾段山巒形狀,配合構圖美感需求做配置。行經藏北高原,我完全心領神會何謂「在龍背上」——那種山形,唯有「龍脊」是最恰當的描述。一道道山脈夾著的草原,含水量極為豐沛,大小湖沼一個接一個,成群牛羊(黑白點點)徜徉其間。

左幅畫布的札什倫布寺和三聖湖,大致係按相對地理方位,以「高遠法」佈局——羊湖離拉薩市最近,位於其西南約一百公里處,再往西一點便到卡若拉冰川;札什倫布寺所在的日喀則市、後藏的政治中心,位於拉薩西方將近三百公里處;納木措在拉薩西北方,距離兩百多公里;瑪旁雍措和岡仁波齊,則位處遙遠西部邊陲的阿里地區。不過,圖中聖象天門和念青唐古拉山的配置,與前述方位原則相反——聖象天門實際位於納木措北岸,念青唐古拉山在湖的南岸,若硬要符合南下北上的規則,構圖困難度將大大增加;而且所有同時納入象、湖、山三者的照片,取景清一色由聖象側朝南拍攝,因為只有這角度做得到……所以我便從善如流,也讓觀者容易辨識。圖面下方的羊湖佔據偌大面積,一方面由於距拉薩近,再方面則為了跟右幅下部的山南地區,形成大致對稱的關係。

《永遠的香巴拉》圖面結構,基本仿照傳統宗教故事畫,以多個場景拼接而成,並且用上了所有我自創的油畫技法,試圖形塑我所能想像,極致莊嚴壯麗的境界。山頭雲帶的作用,主要為空間區隔、場景轉換,同時又與山頂積雪配合,營造中央宮殿背後兩翼開展的視覺效果。雖然三聯作意象不可分割,我仍力求單幅畫面本身構圖平衡,串連一起再達到整體平衡。最左上角岡仁波齊峰的天頂彩雲,與布達拉宮的金頂放射光,互相呼應,也有暗示兩者地位相當之意。本文開頭題句「無人攀登的山峰」,指的便是身為四教(苯教、印度教、耆那教、佛教)聖山的岡仁波齊;「未能流連的國度」則是雙關語,其一係指香巴拉乃神話國度,不存在人世間,是以人們未能流連其中;其二則代表我這個平地人,無論多麼嚮往青藏高原,身體都無法負荷長時間停留在那兒。理想,或曰完美,是憧憬、是希望、是奮力前進的目標,但同時也是永遠無法達成的遺憾。

我最後的大作,誕生並不順利,創作中途不幸遇上大風暴——姊姊被診斷出胰臟癌,我當即拋下原本的生活,奔赴外地陪她就醫養病。在那段陪病期間,我偶爾抽空回台東家裡喘息的時候,便趕著繼續畫,唯恐一旦停手,這件作品就永遠完成不了。我在拼命趕畫的期間,心理上也類似藏傳佛教僧侶,把繪製唐卡和砂畫,當作修行和祈福的途徑;我希望如果真有神明,自己的祈願能透過這幅畫,上達天聽,為姊姊的病情帶來轉機。費盡全力終於趕製完成,偌大的畫我當然不可能帶進醫院,於是急忙拍照再輸出成A4尺寸圖片三張,連接起來組成全貌,拿去貼在姊姊病床旁邊的牆面上。然而終究天不從人願,兩個月後,姊姊還是過世了。2020年九月底,我與母親在中國文化大學推廣部大夏藝廊舉辦雙人聯展,《永遠的香巴拉》首次展出;從小看我們長大的鄰居媽媽到場參觀,對我母親說,她感覺姊姊就住在像那圖中一樣美麗的地方。我但願她的感覺為真,那麼我所有的心血,即已功德圓滿。

首次展出還有個特別的插曲。文大推廣部大樓座落於台北市繁忙的建國南路與和平東路口,一樓的大夏藝廊正是路口三角窗的位置,落地玻璃窗讓過街行人可將藝廊內部看得一清二楚。某日我獨自在現場顧展,突然見到一小群藏傳佛教僧侶,以極快步伐推門進入藝廊,徑直走向《永遠的香巴拉》;我趨前招呼,其中最年輕的那位,漢語十分流利,介紹說他們是印度色拉寺僧人,應邀來台做短期的宗教文化交流,走在台北街頭竟然望見布達拉宮,非常興奮,一定要進來看個清楚。其他幾位年長僧侶顯然不甚通漢語,他們的提問與我的解說,皆由年輕那位負責翻譯,而他卻是這群人當中,唯一在境外出生、未曾踏上過西藏本土者;他在畫前一一指認各個宗教聖地,歡欣之情,溢於言表。這一段千里善緣,或許正是當次展覽的最大意義。

對於重要作品,我向來習慣在其初次展覽之前,撰寫文章詳細闡述創作背景和理念。然而這件生涯代表作,不僅誕生於苦難中,隨後我又陷入人生最黑暗的時期,患上了文字失語症——完全不想提筆談論自己的創作,連在社群媒體上簡單幾行字分享心情,都毫無意願。沈默年餘,我強迫自己提筆,以喪姊之痛為主題寫出《給Blue的49封分手信》,總算擺脫文字失語;但此時《永遠的香巴拉》已經展覽過,少了撰寫說明文的急迫性,成了順其自然的放著不管。就這樣四年過去,直到最近,為完成姊姊遺願所進行的《海寧陳家安瀾園重建計畫》告一段落,我才終於感到是時候了,該好好書寫《永遠的香巴拉》的前因後果。交織著美好與痛苦回憶、我的嘔心瀝血之作,在眼前以其絕世之姿,向我證明:痛苦會過去,美麗會留下;只要不放棄理想,就算落入地獄,也能爬出來重新做人。世間雖然危險卻很美麗;惟藝術故,無有恐怖。